神戸市会議員(神戸市北区選出)公式ウェブサイト

神戸市における「子育て支援政策」の「これまで」と「これから」

神戸市での「子育て」。そもそも、子育てしやすいまち、とは、どんなまちなのでしょうか。どうすれば、今よりももっと子育てしやすいまちになっていくのでしょうか。神戸市会議員・坊やすながが、インタビュー形式で語ります。

<真の意味で「安心して子育てができる」まち>を創る

―――早速ですが、神戸市の子育て施策について、「これまで」と「これから」の展望をお聞かせください。

(坊)神戸市の子育て施策は、着実に進捗してきました。保育所等利用定員数は着実に増加傾向にあり、保育所での待機児童ゼロを2021年に達成すると、現在もゼロを継続中。これは大きな成果だと思いますが、しかしながら、本当の意味で「子育てしやすい」まちとしていくためには、これだけでは十分ではなく、もっと本質的な打ち手を「パッケージ」で展開していかなくてはならないと考えています。「パッケージ」というのは、「包括的な政策」という意味です。細かな問題に、その都度、対処療法的に対応するような政策ではなく、課題全体の構造を根本から解決することができるような政策、ということです。現状では、小さな子育て支援施策が一個一個バラバラと実行されているだけで、本質的な課題を根本から解決しうるようなものにはなっていないと考えます。「他の自治体がやっているから」とか「言われたから」とか、そういう理由で、ひとつひとつ小出しに小さな子育て支援施策を打ち続けていくのでは、本質的な課題解決を実現することは難しいと考えています。

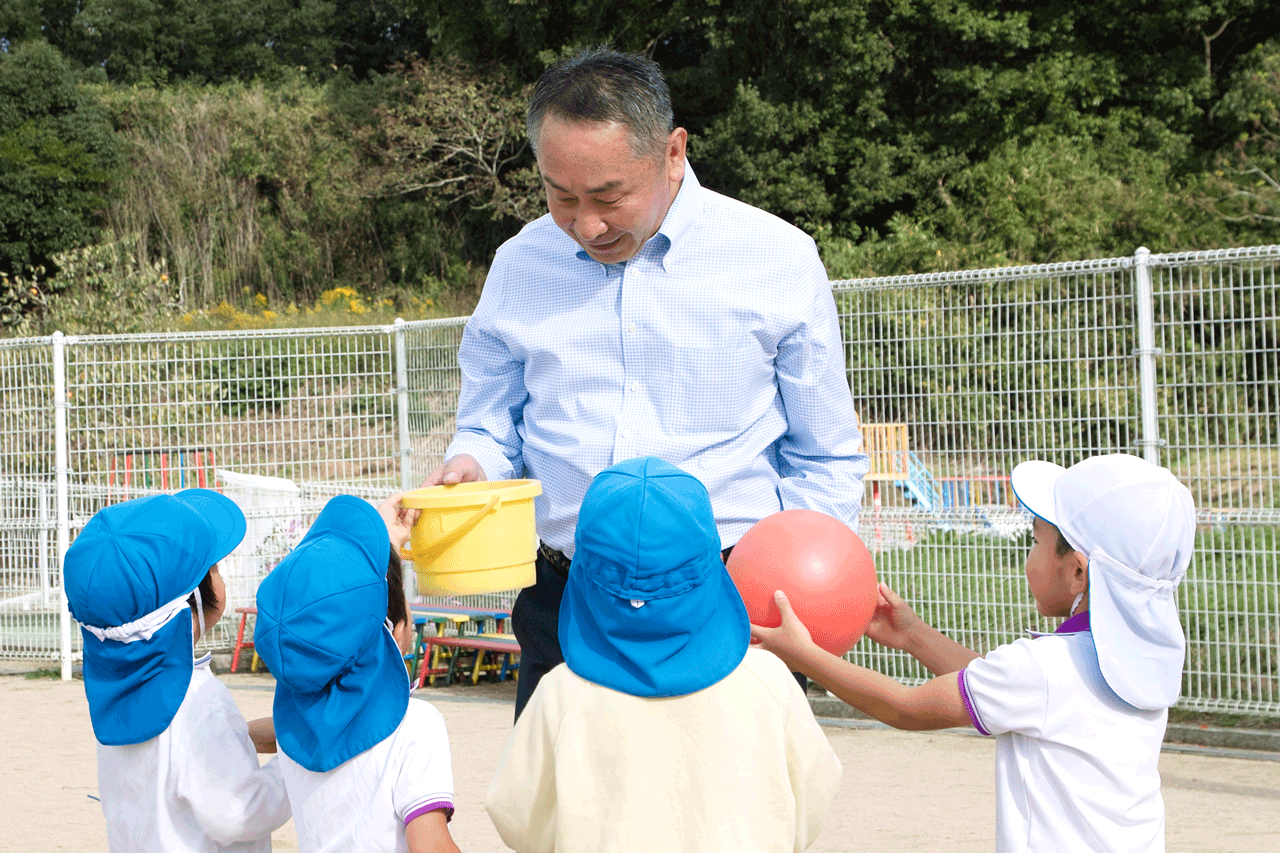

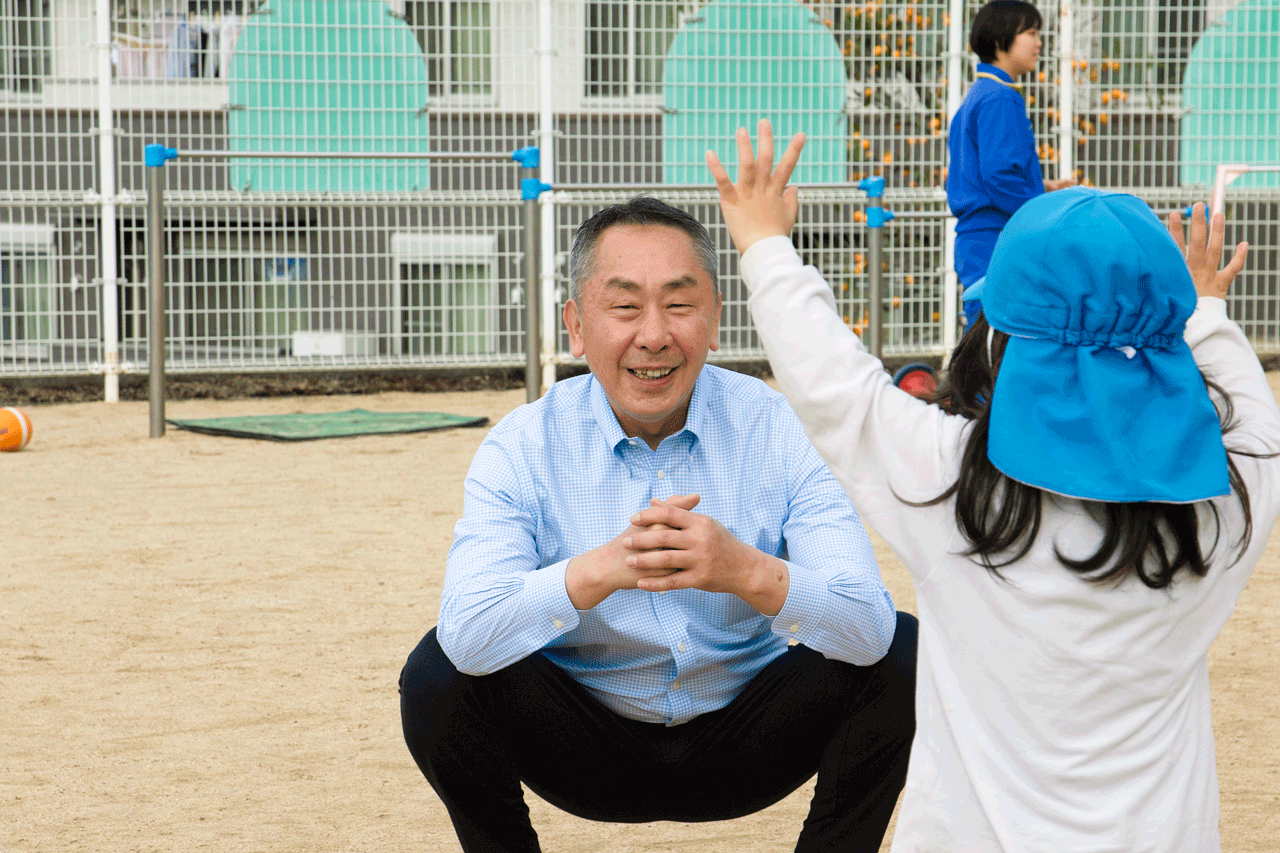

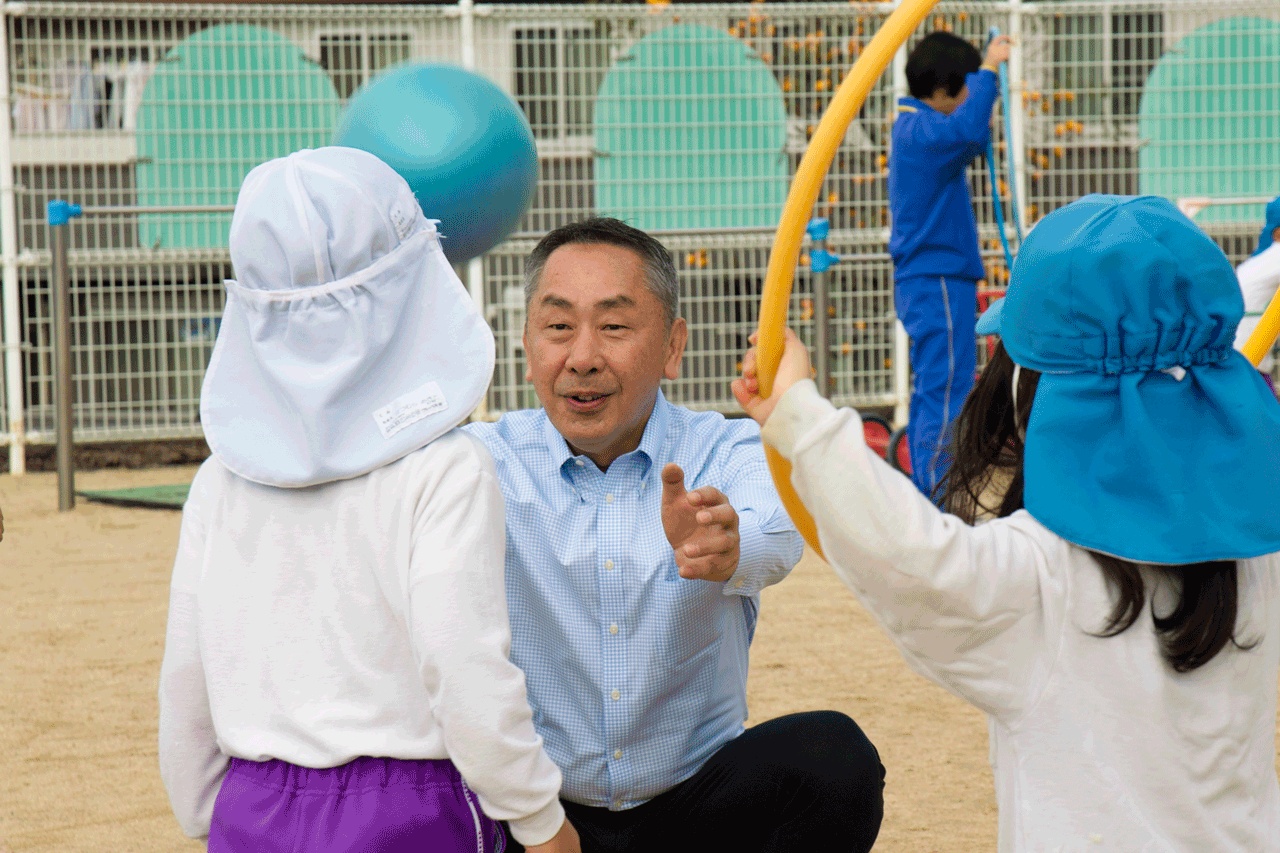

八多保育園にて

―――たしかに、子育て支援施策ひとつひとつを個別に見ていくと、必ずしも、本当に困っていることを解決してくれるものではなかったり、人によっては助かるものであったとしても人によっては全く関係がなかったりすることもありますし、もっと、本質的な課題を解決してくれるような取り組みを期待したいと思うところです。それでは、現代の子育てにおける「本質的な課題」とはいったいどのようなものであるとお考えでしょうか?

(坊)日本経済のありようの「ベース」、つまり「大前提」が大きく変わった、ということから考え始める必要があると思います。それはつまり、「男女共働きが基本になった」ということです。人口減少が進む中、日本経済の規模を維持し、これからも発展させていくためには、男女どちらかだけ、ではなくて、男女共働きが必要な時代になった、ということです。それはつまり、親が子どものそばに四六時中一緒にいてあげることが困難な時代になった、ということです。これが現代の子育てにおける「本質的な課題」であって、これを包括的にカバーするような政策パッケージが必要だ、と考えています。

―――なるほど確かに、子育てにおける現実的な一番の困りどころは、突き詰めると、「子どもの傍にいてあげられない」「安心して預けられない」「共働きで仕事をしにくい」という点にある、と言えるかもしれません。

(坊)そうなのです。保育所、保育施設の充実は重要なことですが、それだけでは、限界があるのです。保育所・保育施設ではケアしきれない課題領域をどうカバーするか。こうした課題領域が包括的にカバーされるまでは、真の意味で「安心して子育てができる」まちであるとは言えないでしょう。今、実際に起きていることは、「運用」の問題なのです。保育所や保育施設を整備したら解決、ということではなくって、そうした仕組みを運用している中で生じている「イレギュラー」をケアする仕組みもしっかり整備していかなければならないのです。

八多保育園にて

―――「急な大雨や自然災害で迎えにいかなければならなくなったが、どちらも迎えに行けない」「急に子どもが病気になってしまったが、どちらも迎えに行けない」「子どもが病気になってしまったが、預かってもらえるところがない」・・・。確かに、運用の問題があります。こうした「イレギュラー」がケアされる仕組みがなければ、安心して共働きできませんし、安心して子どもを育てることはできないです。

(坊)そうなのです。たとえば「医療費の補助」などより、もっと、本質的に解決すべき根本の課題に目を向けていかなければならないと考えています。こうした「イレギュラー」は、一昔前であれば、家族・親族や、地域の人間関係の中で助けあいながらケアされてきたものです。ところが昨今では、家族・親族との距離も離れていることが増えてきていますし、地域の人間関係もどんどん希薄化が進んでいます。昔に比べると「自治会」がカバーできる範囲も減ってきています。新しい形のケアの仕組みを作り上げることが、今、求められているのだと思います。

八多保育園にて

―――「新しい形のケアの仕組み」としては、具体的には、どのようなものが考えられるのでしょうか。

(坊)たとえば、地域の中で、そうした「ケア」を包括的に担ってくれるようなサポート会社を設立する、という方法が考えられると思います。自治会費を納めるような感覚で、その地域に暮らす人たちが、自分たちで出資して、地域のためのサポート会社を設立するのです。そのサポート会社の設立や運営を、行政が予算をつけて支援していくイメージです。昔、地域のコミュニティが果たしていた機能を、現代にあった新しいやりかたで再構築するイメージです。こうして、助けあいの心、言い換えれば「和の心」が、現代にふさわしい形で再び広がっていく社会になっていったらよいな、と考えています。

―――なるほど。地域の困りごとを解決してくれるケア活動全般を担ってくれるサポート会社を、地域で暮らす自分たちでつくる。それを、行政・政治がサポートしていく、という形ですね。地域のサポート会社が立ち上がることで「安心して共働きできる」環境が整い、安心して仕事をして収入を得ることができるような状況になれば、そうしたサポート会社のサービスに対価を支払う負担とのバランスもとれるようになるでしょうし、地域のサービス会社にも雇用が生まれて、地域における経済的な好循環が生まれていきそうですね。

(坊)そういうことです。政策パッケージで、本質的な課題解決を行うこと。例えば今回のテーマで言えば、地域サポート会社の設立を支援して、「安心して共働きできる」環境を整えていくこと。そのことで、経済全体の「いい流れ」を創り出すこと。そうした大きな絵(ヴィジョン)を描いて形にしていくことが、政治家の使命だと考えています。

―――確かに、その方向なら、抜本的に、子育てをめぐる環境が変わっていきそうです。次のステージに進んでいきそうな気がします。

(坊)そうですね。「安心して共働きできる」環境を整えて、真の意味で「子育てしやすい」まちができあがったとして、私たちは、さらに解決すべき「次の課題」に直面することになるでしょう。それはつまり、「子どもたちを<どうやって>育てていけば、豊かな次世代につながっていくのか」という課題です。仮に、「安心して共働きできる」環境が整ったところで、子どもと親が一緒にいることのできる時間が昔に比べ少ない、ということには変わりはありません。そのことが、子どもたちの発達・成長にどのような影響を及ぼすのか。きちんと検証をし、課題があれば解決することが必要だと考えます。政治家の仕事に終わりはありません。常に、先を見て、本質を見据えた政策を実行してかなければなりません。政治家として、立ち止まらず、リーダーシップを持って、前に進んでいきたいと思います。

―――「安心して共働きができて、安心して子育てできる環境が整った」として、次は、「子どもたちが、自らの才能を開花させて、やりがいのある仕事に就いて、幸せに生きていくことができるような力を身に着けることができるような環境を整える」ことが課題ですね。

(坊)はい。現代の学校教育のありかたでは、子どもひとりひとりがもつ才能を総合的に開花させることが難しいのではないかと思っています。私は、学校を、「超一流との出会いの場」に変えていきたい。神戸市が、行政として、超一流の人達にお願いをして、来てもらえるように働きかけていったらいいと思っている。なにをやればいいか。どう生きていけば幸せか。子どもたちが「関心をもてるもの」を見つけるきっかけを用意してあげることが一番の教育だと思うんです。

週に1回、難しければ月に1回でも、学校に「その道のトップクラス」といえるレベルの人に来てもらって、話をしてもらうんです。子どもたちが、学校で「超一流」の話を直接聞けるようにするわけですね。いうなれば、「総合」の授業です。そうして、飛びぬけた素質がある子の才能を思いっきり伸ばして、社会で活躍できるようにしていくんです。

八多保育園・音楽授業

もう、理系と文系にわける時代でもないですよね。現代社会の課題というのは複合的なものですから、総合的にアプローチしていかないと、解決が困難なわけです。ですから、理系と文系、というように分けるよりも、総合的な学習が可能になるような環境を整えていくべきだと思うんです。その象徴的な取り組みとして、「超一流の話を聞くことができる時間」を作っていけたらいいと思っているんです。出る杭を打つような教育ではなく、その子の潜在能力を思いっきり伸ばしてあげられるような教育を受けることができるような環境をしっかりと整えていくことが重要だと思っています。

母校・神戸北高校・正門前